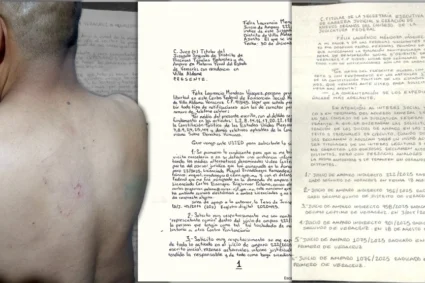

Cortesía/Río Doce/Melly Peraza.

Hay silencios que hacen demasiado ruido y jamás terminan.

En la primaria tuve un amigo que prefería escribir en su libreta que jugar. Nadie conoció el contenido de esa libreta. Sus compañeros del salón lo veíamos mientras escribía con aire soñador. Al terminar el recreo, nosotros terminábamos sucios de tierra; él no, quería evitar el regaño de su madre.

Ese niño era Florencio López Osuna.

Juntos hicimos la primaria en Aguacaliente de Gárate, Concordia, donde ambos nacimos. En la Semi Urbana Número 41, mi amigo me hablaba de sus sueños continuamente, de salir del pueblo a Mazatlán, siguiendo el ejemplo de Faustino, el cantante, el poeta, su hermano mayor.

Nos acompañábamos un tramo del camino, sobre todo cuando los maestros nos despachaban porque iba a llover. Nuestra casa estaba distante una de otra, y aunque el pueblo era pequeño, se notaba esa distancia.

Mis hermanas y las hermanas de Florencio eran amigas. Y yo aprovechaba las visitas a su casa para hacer la mía, con el pretexto de acompañar a mis hermanas. Eran visitas muy gratas, pese a que la casa de los López Osuna estaba cerca del panteón. Esa vecindad con las tumbas del panteón es algo que no voy a olvidar.

Los ciruelos del pueblo dieron varias cosechas, y secretamente, y con solo mirarnos a los ojos, ya en quinto y sexto año, ese amigo y yo nos hicimos noviecitos, e intercambiábamos papelitos con un corazón y una flecha. Alguna vez nos atrevimos a escondernos en el atrio de la iglesia para tomarnos de la mano y darnos un beso de “pajarito”.

Poco después de graduarnos, él dejó el pueblo y, junto con su familia, se despidió.

Ya no supe más sobre su vida, hasta el 2 de octubre de 1968 cuando el movimiento estudiantil estremeció a la nación y al mundo.

No recuerdo la fecha, pero muchos años después volví a ver a ese amigo. Ya era un hombre. Yo también había hecho mi vida. Para él había sido una vida de soledad, un destierro doloroso que, además, destrozó a sus padres emocionalmente.

Fue cuando vino a Mazatlán a acompañar a su padre Eugenio López al viaje sin retorno. Entonces vi a un Florencio desgastado, sus ojos habían perdido el brillo, la chispa que no solo nos quita la edad, sino el sufrimiento.

A aquel adolescente de ojos claros y con destellos de vida, le habían robado vilmente todo.

Esa última vez que lo encontré en la funeraria hablamos un buen rato, añoré su sonrisa de antaño, esa que ya no estaba.

Nos hallábamos en plena charla, cuando llegaron sus hermanas empujando la silla de ruedas de su madre, quien transitaba un estado avanzado de la horrible enfermedad que borra los recuerdos.

La voz de doña Tomasa Osuna resonaba fuerte en el velatorio:

—¡Llévenme con él! ¡Ándale! ¡Ándale, llévenme con él! ¡Acércame a la caja!

Junto al ataúd, exclamó fuerte:

—¡Eugenio, ¿qué no me prometiste que ibas a esperarme? ¡Eh!, ¿no me prometiste? ¡Y ahora te vas así, como si nada!

Florencio, enternecido y llorando, dijo quedo:

—Qué amores tan fuertes los de antes. Ellos nunca debieron salir del pueblo, allá eran felices. Nunca debimos salir.

Lo dijo mientras sus lágrimas lo ahogaban y miraba a su madre junto al féretro de su padre.

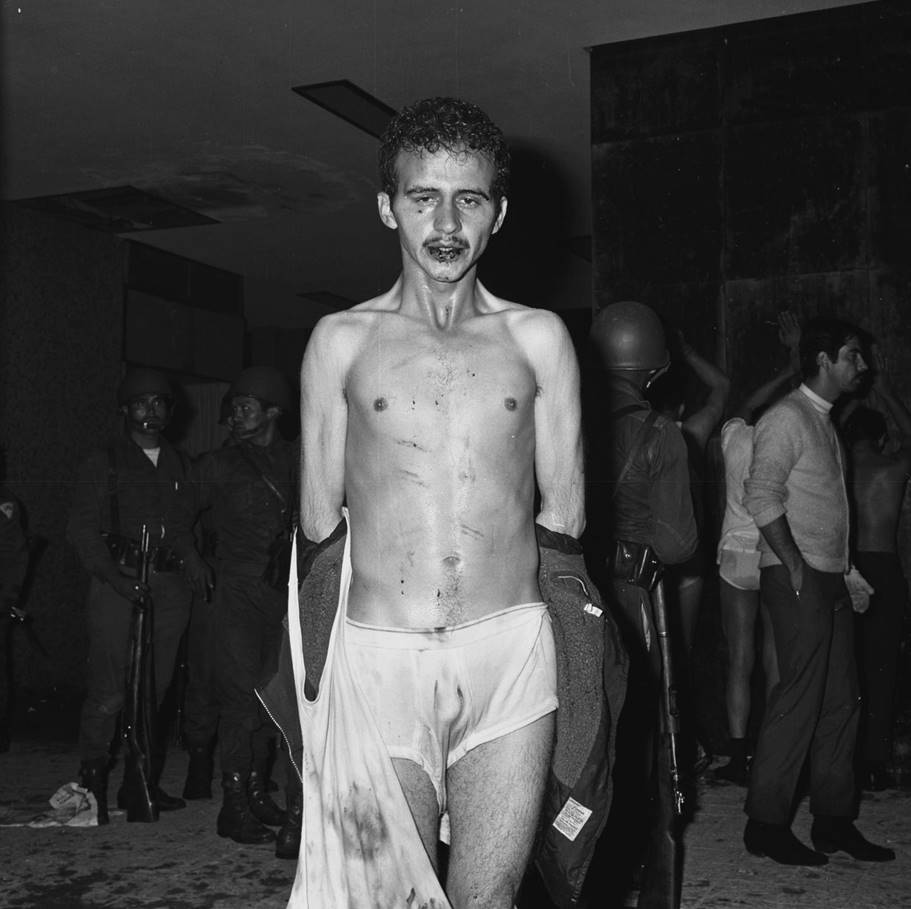

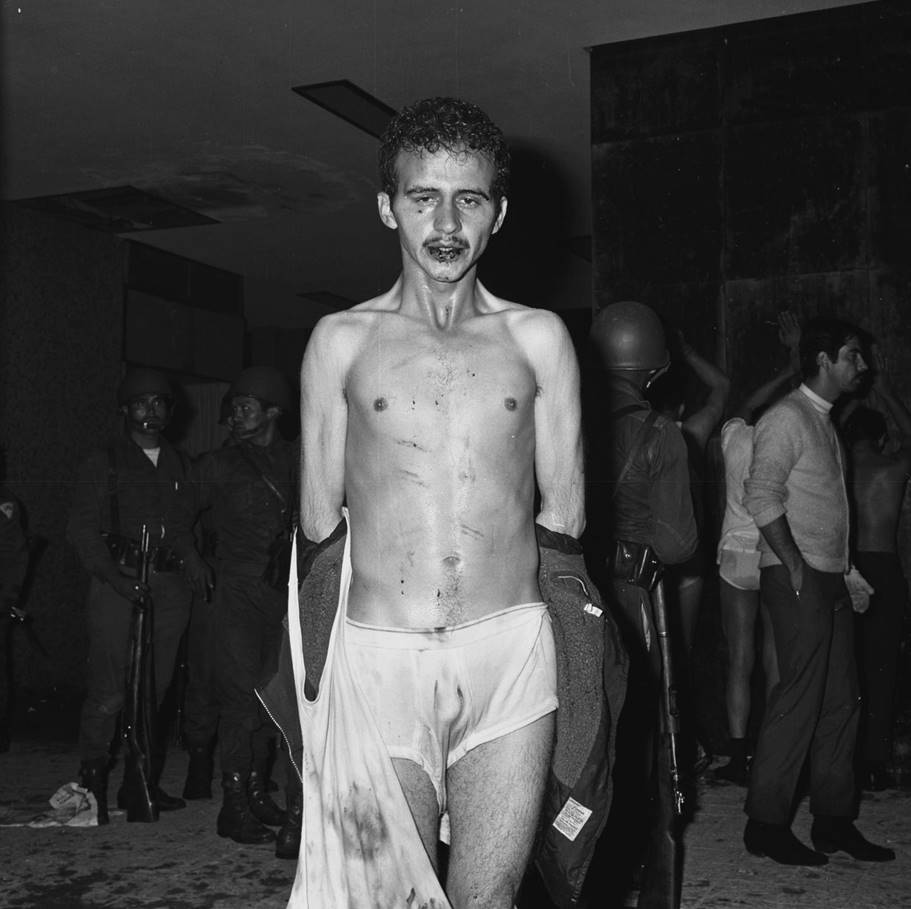

Pocos días después regresó a la Ciudad de México, y algunos meses después me enteré de su injusto y vil asesinato, luego de que una fotografía suya en la portada de la revista Proceso circulaba por el continente.

Aún está en mi memoria, como parte de mi niñez, aquel niño de ojos claros siempre peinado con jugo de limón y su ropa impecable.

La máquina del tiempo sólo lleva y regresa los recuerdos, pero jamás los desaparece. El 2 de octubre es uno de ellos.

Artículo publicado el 20 de octubre en la edición 05 del suplemento cultural Barco de Papel del semanario Ríodoce.