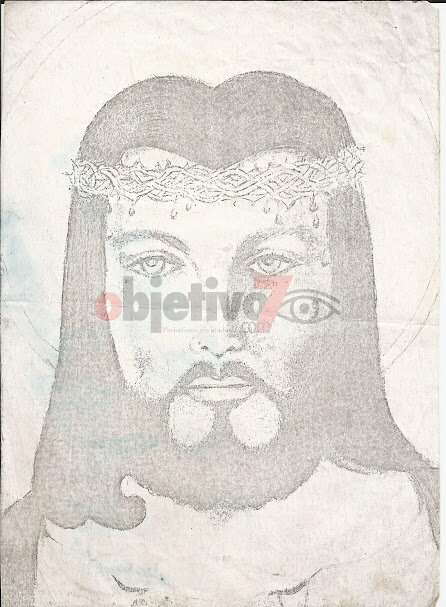

Hay dibujos que parecen oraciones. Este, firmado por Roberto Hernández Hernández, es uno de ellos. No tiene color ni artificio; apenas líneas y sombras que, sin embargo, alcanzan una fuerza espiritual que rara vez logra el trazo humano. El rostro de Jesús —frontal, sereno, coronado de espinas— emerge de la hoja como si fuera una aparición detenida en el tiempo. Los ojos, humedecidos pero sin rencor, miran con una ternura que no busca perdón, sino comprensión.

El dibujo no pretende realismo. Su encanto radica en la contención, en el equilibrio entre dolor y calma. Cada línea está medida, hecha con un respeto casi monástico. La técnica —lápiz fino, presión controlada, manejo del claroscuro sin dramatismo— revela una mano segura, entrenada no en academias sino en la vida. Hay algo antiguo en su manera de trazar: recuerda los iconos bizantinos y, al mismo tiempo, el retrato popular mexicano de fe, el Cristo que cuelga en la pared humilde, testigo de la pobreza y la esperanza.

Pero lo que más conmueve no es solo la imagen, sino quién la hizo.

Roberto Hernández Hernández fue un hombre que vivió entre los bordes de la historia. Lo conocían como el ladrón de Las manos de seda. Su apodo, paradójico y hermoso, parece salido de una novela: un delincuente con alma de artista, un hombre que robaba quizás lo que no podía tener —tiempo, belleza, redención— y que, en los momentos más oscuros, dibujaba. Su vida fue una sucesión de caídas, de silencios y fugas. Pero en medio de esa existencia áspera, tuvo la delicadeza de trazar el rostro de Cristo como si lo hubiera visto cara a cara.

Hoy casi nadie lo recuerda. Murió sin homenajes, sin prensa, sin sepultura pública. Pero su dibujo permanece, y eso basta para rescatarlo de la sombra. Porque en esa hoja de papel —ya amarillenta, casi deshecha por los años— quedó inscrito algo que no se enseña: la redención a través del arte.

Roberto Hernández Hernández no fue un santo, ni un gran pintor, ni un criminal célebre. Fue un hombre que, con manos manchadas de historia, dibujó el rostro del perdón. Y quizá por eso, su Cristo no llora: comprende.